PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE RECHERCHE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Page de titre

Tout travail de recherche devra comporter une page de titre (non paginée) indiquant :

- le nom de l'étudiant

- le numéro d'étudiant

- le titre (le sujet) du travail de recherche

- le nom du professeur à qui le devoir est présenté

- le numéro et le titre du cours

- le nom de l'institution

- la date

La présentation de la page de titre doit rester relativement sobre (pas trop de fantaisies !).

(Pour les mémoires de maîtrise et thèses de doctorat, consulter les directives de l’institution où le travail est présenté.)

2. Pagination

Le travail doit être imprimé sur le recto de la page (page de droite) uniquement.

La pagination est indiquée de préférence en haut / en bas et à droite.

Les pages devront être numérotées en chiffres arabes (1, 2, 3...) ; les chiffres romains minuscules (i, ii, iii, iv, v...) sont réservés aux liminaires (préface, avant-propos...).

La page de titre ne compte pas dans la numérotation (= page 0).

La première page du travail (page 1) et de chaque chapitre/partie ne comporte généralement pas de numérotation.

>> La première page numérotée sera donc la page 2.

3. Interligne et justification

Le travail doit être à double interligne ou interligne et demi, et justifié à gauche (la justification à droite est facultative).

4. Bibliographie

Tout travail de recherche sera accompagné d'une bibliographie, placée à la fin du document (avant la table des matières s'il y en a une). Sauf indication contraire, toute bibliographie comprend :

- les ouvrages / le corpus étudiés ;

- les ouvrages et les articles cités ainsi que les ouvrages et les articles consultés.

On pourra, pour une bibliographie importante, séparer ces trois catégories et même en créer d’autres. Pour une recherche abordant plusieurs domaines théoriques, il est parfois souhaitable d’organiser la bibliographie par domaines.

>> Pour la présentation des entrées de la bibliographie, voir ci-après.

5. Notes

Les notes pourront être présentées en bas de pages ou en fin de document ; les notes en bas de pages sont cependant plus faciles à consulter (pas de pages à tourner).

>> Ne pas abuser des notes (pas plus de quatre notes par page si possible).

>> Pour la présentation de la note et de l’appel de note, voir Références ci-après.

TYPOGRAPHIE

1. Espaces

Les deux points (:) sont oujours précédés d'une espace ; le point virgule (;), le point d’exclamation (!) peuvent être précédés d’une espace (la pratique varie selon les conventions). De même, le guillemet ouvert («) et le guillemet fermé (») sont respectivement suivi et précédé d’une espace :

Le prieur et l’abbé, étant accourus, demandèrent à l’Ingénu ce qu’il faisait là. « Eh parbleu ! Messieurs, j’attends le baptême : il y a une heure que je suis dans l’eau jusqu'au cou et il n’est pas honnête de me laisser morfondre.

— Mon cher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce n’est pas ainsi qu’on baptise en Basse-Bretagne ; reprenez vos habits et venez avec nous. Mademoiselle de Saint-Yves, en entendant ce discours, disait tout bas à sa compagne : « Mademoiselle, croyez-vous qu’il reprenne sitôt ses habits ? »

VOLTAIRE, L’Ingénu.

2. Italique

Disponible sur tout traitement de texte, l’italique sera souvent préféré au gras ou au souligné qui tendent à alourdir le texte. On utilise l’italique à l’intérieur du texte pour :

- les titres d'ouvrages (romans, pièces de théâtre, livres critiques), les titres de journaux ou de revues, et les titres de poèmes ou d’œuvres d’art :

Dans Un cabinet d'amateur, roman de Georges Perec, le tableau Les Pêcheurs de perles, attribué à un certain Dietrich Hermannstahl, évoque à la fois l’opéra de Georges Bizet, Les Pêcheurs de perles, et le livre d’Albert Londres du même titre.

- les termes ou passages dans une langue étrangère (latin, anglais...) :

Pathos, en grec, signifie « passion ».

Tous les problèmes lexicaux se trouveront ainsi ipso facto résolus.

- les mots ou les passages que l'on veut mettre en relief (terminologie particulière...) :

« Le terme de triglossie définit la situation sociolinguistique où trois langues sont en répartition. »

3. Guillemets

Pour un texte rédigé en français, on emploie les guillemets français (« »).

On utilise les guillemets pour

-

certaines expressions sur lesquelles l’auteur du travail de recherche émet des réserves, ou au contraire, qu’il s’approprie ;

Sitôt que je vois le mot « métalangue », je commence à craindre le pire. (Georges Mounin)

-

la signalisation d’un écart grammatical, orthographique, sémantique...

Il disait redouter « l’orthogaffe ».

>> Les guillemets anglais (“ ”) sont utilisés à l’intérieur de passages déjà entre guillemets.

Comme le dit l'auteur, « titre, couverture, préface et épigraphe appartiennent à ce que Genette nomme “péritexte” ».

N. B. Pour les incises à l’intérieur d’une citation, on ne referme pas les guillemets :

« Mes vers ont le sens qu’on leur prête, dit Valéry. Celui que je leur donne ne s’ajuste qu’à moi et n’est opposable à personne. »

4. Majuscules

Titres d'articles

En français, les titres d'articles ne prennent une majuscule qu'au tout premier mot :

KANTERS, Robert. « Les choses et les mots », Le Figaro littéraire, n° 1023, 25 nov. 1965, p. 5.

Titres de livres (suggestion - l'important est d'être cohérent)

- Le premier nom (et à l'occasion l'adjectif qui le précède) prend une majuscule s'il est précédé d'un article défini (Le, La, Les).

La Modification (Michel Butor) [article défini + nom]

Les Beaux Quartiers (Louis Aragon) [article défini + adjectif + nom]

Les Grandes Baigneuses (Pierre Auguste Renoir) [article défini + adjectif + nom]

La Petite Musique de nuit (Mozart) [article défini + adjectif + nom + complément]

L'Être et le Néant (Jean-Paul Sartre) [2 noms reliés par et/ou]

Le Langage et la Pensée (Noam Chomsky) [2 noms reliés par et/ou]

Un homme qui dort (Georges Perec) [article indéfini + nom]

- Toutefois, si le titre forme une phrase complète, le premier nom du titre ne prend pas de majuscule (pas de point en fin de phrase non plus).

Le bonheur est dans le pré (film d’Étienne Chatiliez)

La guerre de Troie n’aura pas lieu (Jean Giraudoux)

Époques, dates, faits historiques

Le Moyen Âge ou le moyen âge [trait d'union facultatif]

La Seconde Guerre mondiale

La Révolution tranquille

La Révolution française

La crise d'Octobre

Mai 68

Appellations de convenance

Elles ne prennent pas de majuscules :

5. Abréviations

On évitera, dans la mesure du possible, d’avoir recours aux abréviations dans le corps du texte. Les abréviations suivantes seront toutefois tolérées pour les dates :

- A. D. anno Domini (Année du Seigneur)

- av. J.-C. avant Jésus-Christ

- apr. J.-C. après Jésus-Christ

>> siècles : le numéro du siècle doit être en chiffres romains, en petites capitales, et le mot « siècle » écrit en toutes lettres :

XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle

[** et non : 18e siècle, XIXème siècle, XXe siècle, XVIIe siècle ou xvie s.]

>> Dans les notes et la bibliographie

- chapitre -> chap.

- collection -> coll.

- numéro -> ° (Attention ! On utilise la lettre o en exposant, et non le signe du degré.)

- 1er, 1re, 2e, 3e... (avec -er /re /e en exposant)

PRÉSENTATION DES CITATIONS

1. Fidélité et précision

- Les citations doivent êtres exactes.

Dans Thérèse Desqueyroux de Mauriac, Jean Azévédo compare la vie en province à une « immense surface de gel où toutes les âmes [...] sont prises ».

-

Si l’on veut attirer l’attention du lecteur sur certains mots/passages de la citation, on pourra utiliser l’italique et ajouter entre parenthèses, à la fin de la citation ou en note : « Nous soulignons ».

-

Chaque citation, courte ou longue, doit comporter une référence précise (pagination comprise) en note ou entre parenthèses (voir la section Références ci-dessous).

-

Pour les citations tirées d’ouvrages étudiés, on pourra cependant, lors de la première citation, indiquer la référence complète en note, puis stipuler dans la même note : « Toutes les références à cet ouvrage seront désormais indiquées entre parenthèses et le titre abrégé comme suit : ... ». Les références des citations qui suivront pourront alors être indiquées dans le texte entre parenthèses.

2. Citations brèves (moins de 3 lignes)

Elles doivent être intégrées au texte, entre guillemets :

Frida Weissman rappelle que tout « texte écrit à la seconde personne sous-entend un dialogue * ».

Rappel : pour une citation à l'intérieur d'une autre citation entre guillemets, on utilise les guillemets anglais (“ ”).

3. Citations longues (3 lignes ou plus)

Elles doivent être mises en retrait, sans guillemets, en caractères plus petits si possible, avec alinéa (première ligne légèrement en retrait) :

Le tu, plus familier, semble certes plus approprié au dialogue intérieur, comme le fait remarquer Luc Estang à propos de La Modification de Michel Butor qui utilise le vous :

Nous collons à la conscience du personnage, ne connaissant rien qui n’appartienne à ses pensées [...]. À croire qu’il s’interpelle lui-même. Mais alors ils se dirait « tu » [...] Ambiguïté voulue, certes.

4. Traductions

Tout passage dans une langue étrangère peut être traduit dans une note en bas de page, en précisant le nom du traducteur.Si le traducteur est l' auteur du travail de recherche, on écrira alors « notre traduction ».

N. B.

- Inutile de traduire les citations en anglais.

- On ne traduit pas les titres d’ouvrages ou d’articles donnés en référence (à moins d’en avoir la traduction officielle).

RÉFÉRENCES

1. Référence entre parenthèses dans le texte

Les linguistes préfèrent habituellement donner la référence dans le texte, entre parenthèses, en mentionnant le nom de l’auteur, la date et la page :

Les manuels présentent souvent l’image faussée d’une société « où les relations humaines sont toujours détendus et sans conflits » (Germain, 1979 : 549).

Le lecteur consultera alors la bibliographie pour voir de quel ouvrage il s’agit.

2. Notes (en bas de page ou en fin de document)

2.1 Appel de note dans le texte

en exposant (« superscript »)

généralement avant le signe de ponctuation (sauf s'il s'agit d'un point abréviatif)

à l'intérieur ou à l'extérieur des guillemets, selon les pratiques (mais rester cohérent)

2.2 Présentation de la note

4. Claude Duchet, « Pour une sociocritique ou variations sur un incipit », Littérature, n° 1, 1971, p. 5-14.

(Il n’est pas nécessaire d’indiquer le lieu de parution d’une revue, à moins que celle-ci ne soit méconnue.)

-

S’il s’agit d’un livre, on indique entre parenthèses le lieu de publication, le nom de l'éditeur, la collection (et le numéro dans la collection) ainsi que la date de publication, avant de préciser la ou les page(s) pertinente(s) :

5. Raymond Queneau, Pierrot mon ami (Paris, Gallimard, coll. Folio n° 226, 1987), p. 56-57.

Il importe de préciser l'édition, la pagination pouvant changer d'une édition à l'autre.

N. B. Lorsque la référence renvoie à plusieurs pages, on n’utilise qu’un seul p, et on garde le numéro entier : p. 98-99 [et non **pp. 98-99 ou **p. 98-9)]

2.3 Plusieurs notes renvoyant au même ouvrage

- Première occurrence d’une référence

Par souci d'exactitude et de clarté, il est recommandé, à la première occurrence d'une référence, de la mettre au long (au complet), en indiquant tous les éléments donnés dans la bibliographie. Le prénom — toujours au long — de l'auteur précède le nom. (Il est recommandé de procéder de même pour chaque partie/chapitre du travail de recherche.)

Tous les renseignements ayant été fournis à la première occurrence, dans les suivantes on remet uniquement le prénom et le nom de l'auteur, le titre abrégé et l'indication de la page :

3. Claude Duchet, « Pour une sociocritique... », p. 9.

4. Raymond Queneau, Pierrot..., p. 40.

Lorsqu'une note renvoie à un ouvrage/article du même auteur que pour la note précédente, on pourra reprendre le nom par Id. (= Idem en latin) :

2. Michael Riffaterre, La Production du texte (Paris, Éd. du Seuil, coll. Poétique, 1979), p. 100.

3. Id., Sémiotique de la poésie (Paris, Éd. du Seuil, coll. Poétique, 1983), p. 116.

Lorsqu'une note renvoie au même ouvrage (du même auteur) que dans la note précédente, on pourra reprendre le tout par Id., Ibid. (= Idem Ibidem en latin) :

2. Michael Riffaterre, La Production du texte (Paris, Éd. du Seuil, coll. Poétique, 1979), p. 100

3. Id., Ibid., p. 95.

Attention ! De nombreuses éditions de poche font précéder le texte d'une préface ou de commentaires d'un critique littéraire. Si vous citez cette préface, assurez-vous de ne pas l'attribuer à l'auteur (Balzac, Hugo...) mais au critique.

BIBLIOGRAPHIE

1. A quoi sert une bibliographie ?

L'objectif d'une bibliographie est de fournir au lecteur un certain nombre de références concernant des documents originaux, des critiques, des œuvres d'art..., documents qu'il pourra consulter pour enrichir ses connaissances sur un sujet quelconque. Il importe donc que ces références soient clairement présentées, exactes et détaillées de manière à faciliter sa recherche.

Une bonne bibliographie ne doit donc pas se limiter aux ouvrages cités en notes ou dans le texte (auquel cas elle s'intitulera « Bibliographie des ouvrages cités ») : elle doit aussi inclure les ouvrages consultés ou à consulter.

2. Entrées d'une bibliographie

Livres

NOM, Prénom. Titre du livre, Lieu d'édition, maison d'édition, collection, date de publication, nombre de pages.

Recueil d'articles, actes de conférence, etc...

NOM, Prénom (s. la dir. de). Titre du livre, Lieu d'édition, maison d'édition, collection, date de publication, nombre de pages.

Article

NOM, Prénom. « Titre de l'article », Titre de la revue, vol...., n° ..., mois/saison + année, pages où se situe l'article.

Numéro thématique d'une revue

Titre du numéro spécial, numéro thématique de Titre de la revue, vol...., n° ..., mois/saison + année.

Site web

- Nom de l’auteur / de l’organisme / de l'institution en (petites) capitales, virgule, prénom, point.

- Titre de la page d’accueil ou de l’article en italique, virgule

- Type de support entre crochets ou entre parenthèses, virgule

- Date de création ou de mise à jour, point

- Adresse URL entre crochets (ou entre guillemets)

- Date de consultation par l’usager entre parenthèses

NADEAU, Jocelyn, et René MORIN. Circuler en français dans Internet : les obstacles techniques, culturels et sociaux, avril 1998. [http://w3.cidif.org/publications/articles/index.html] (consulté le 27 septembre 2011)

N.B.

Quand l'auteur et l'organe de publication sont les mêmes (Wikipedia, une banque, etc.), ne le mettre que comme auteur (sans répéter l'organisme comme instance de publication).

Lorsque vous établissez une bibliographie, assurez-vous que :

- le nom et le prénom de l’auteur (des auteurs) ne sont pas inversés et sont correctement orthographiés ;

- le titre de l'ouvrage ou de l'article est complet et bien orthographié ;

- figure, à côté du nom de la maison d'édition, le nom de la collection avec, éventuellement, le numéro de l'ouvrage dans la collection (ouvrages).

- les numéros de pages (articles) et le nombre de pages (livres) sont exacts.

>> Attention ! Les entrées d’une bibliographie ne sont pas numérotées !

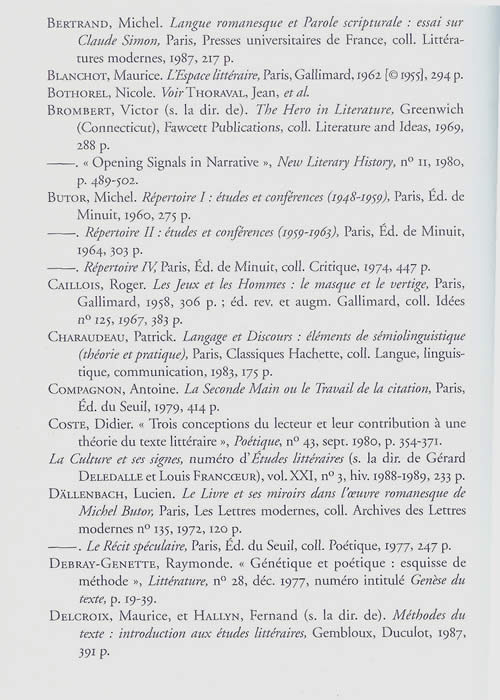

3. Extrait de bibliographie

CONSEILS POUR LA RÉDACTION

D’UNE DISSERTATION LITTÉRAIRE

L'INTRODUCTION

L’introduction (10 % de la longueur de votre travail) est généralement composée de 3 parties :

1. Mise en contexte qui permet d'amener subtilement le sujet

2. Présentation du sujet, de la problématique

3. Ouverture sur le développement (on laisse entrevoir les aspects qui seront abordés)

1. Comment amener le sujet ?

Il importe, dès les premiers mots, de capter l’intérêt du lecteur et par la même occasion de piquer sa curiosité.

> On pourra ainsi ouvrir l’essai par une déclaration pertinente portant sur l'époque, l'auteur, le mouvement littéraire, le genre, etc.

Les romans français du XVIIIe siècle se veulent être des outils d'enseignement moral ou religieux. La France, à la veille de la Révolution, est alors dans un contexte sociopolitique on ne peut plus propice à ce genre de discours littéraire. Dans cette conjoncture morale, les individus sont déchirés entre les promesses d'une vie meilleure amenée par le progrès, une nostalgie de la vie simple inspirée des cultures primitives exotiques très à la mode et une longue tradition religieuse, austère, politisée et encore très influente. Les romans Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre et Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, témoignent, chacun à leur façon, des débats et des bouleversements qui règnent en France à ce moment-là.

[sujet : La religion dans Paul et Virginie et Manon Lescaut]

Il faut toutefois éviter les clichés ou déclarations gratuites tels que « Les temps ont changé mais le rôle de la femme dans la société reste le même ».

Si le travail porte sur l’œuvre d'un auteur connu, il est inutile de rappeler qu'il s'agit d'un grand/excellent/célèbre écrivain (on est censé le savoir...). En règle générale, on se gardera de ne pas faire trop d'éloges sur l'auteur — on n’est pas toujours en position de le faire.

On pourra prendre comme point de départ une citation (bien choisie) tirée de l'œuvre étudiée, d'un autre ouvrage du même auteur, ou d'une critique (et dont on donnera bien sûr la référence dans une note en bas de page) :

Selon Sylviane Coyault, « [...] le premier avatar du héros mythique est le personnage qui fascine le narrateur ou ses substituts. Il doit son prestige à son caractère énigmatique, si bien qu’à l'aube de la création giralducienne, “mythique” est d’abord synonyme de “mystérieux” ». Dans sa pièce Électre, Giraudoux...

2. Comment poser le sujet ?

Poser un sujet, c'est avant tout poser une question à laquelle on va tenter de répondre. Pourquoi ne pas utiliser alors simplement la forme interrogative ?

[...] En quoi la forte thématisation de la notion d'identité contribue-t-elle dans Le Colonel Chabert de Balzac à la représentation d'une société corrompue ?

Il ne faut pas oublier de mentionner le titre de l'œuvre étudiée ainsi que le nom de son auteur.

Poser un sujet, c’est aussi mettre en relief l’importance d’un thème ou d’une problématique. Il est cependant inutile d’écrire noir sur blanc que le thème ou la problématique est « important(e) » puisque le fait même d’y consacrer une étude le sous-entend.

On avancera plutôt que le thème est très « présent » dans l'œuvre en question, que la problématique est « indissociable de tel ou tel aspect de l’œuvre » et que l’on va tenter de montrer comment cela se traduit au niveau du texte ou ce que cela implique au niveau de l'interprétation.

On s’assurera de ne pas révéler entièrement dès l'introduction ce qui, en fait, sera l'aboutissement de la réflexion (et donc la conclusion) !

3. Comment annoncer / laisser entrevoir son plan ?

De façon traditionnelle :

[...] Après nous être penché(e) sur..., nous examinerons dans quelle mesure... ; nous tenterons alors de déterminer...

[...] Nous analyserons en premier lieu... ; en second lieu, nous étudierons... ; nous tenterons en dernier lieu de déterminer...

Plus subtilement :

Étroitement liés à la notion d'identité, le nom propre et toutes les valeurs qui lui sont associées (qu'est-ce que « se faire un nom » ou défendre « l'honneur du nom » ?) sont bien sûr fortement thématisés. Mais comme nous nous proposons de le montrer, dans la société qui sert de toile de fond à cette intrigue, ce sont surtout les apparences qui comptent.

Dans l’exemple ci-dessus, l’étude commencera par l’analyse du nom propre et de sa fonction pour aborder ensuite la thématique de l’identité et montrer enfin quelles sont les valeurs qui prévalent dans la société présentée par la fiction.

DÉVELOPPEMENT - DÉMONSTRATION

1. Une progression logique

Le développement d’une dissertation littéraire peut, dans une certaine mesure, être comparé à une démonstration mathématique. Il importe qu’il suive une progression logique, c’est-à-dire que toutes les étapes soient liées les unes aux autres de manière à permettre d’aboutir logiquement à une conclusion.

On indiquera dès la première ligne d'un paragraphe, comment ce dernier se situe par rapport à ce qui précède ou ce qui suit. Dans la mesure du possible, on annoncera le sujet du paragraphe dès la première phrase et on aura recours à des expressions-charnières.

> S'agit-il d'un nouvel aspect de l'argumentation ?

- Pour ce qui est de...

- Quant à...

- Dans le même ordre d'idées...

> Fait-on une opposition, un contraste entre deux aspects, deux personnages... ?

- Par contre, ...

- Toutefois, ... / Cependant, ...

> Tire-t-on quelques déductions de ses observations ?

- Nous pouvons dès lors affirmer que...

- Il semblerait donc que...

- Ainsi/Aussi pouvons-nous émettre l'hypothèse selon laquelle...

- Par conséquent,...

> S’agit-il d’un autre argument que l’on veut placer sur le même plan que le précédent ?

- De même,...

- En outre,...

- Dans le même ordre d'idées,...

- D'autre part, ...

Nota Bene

- Plutôt que de commencer un paragraphe par une phrase maladroite comme : « Un autre aspect intéressant de..., c'est... », on dira plutôt :

- Il est intéressant de noter par ailleurs que...

- Il importe de souligner également...

- On évitera de commencer une phrase par « Aussi » (dans le sens de « également »). « Aussi » en début de phrase est habituellement utilisé pour exprimer la conséquence et est alors suivi d'une inversion du sujet.

- Il est conseillé, à la fin de chaque argument, de résumer très brièvement ce que l’on vient de montrer (si possible en utilisant des mots différents) avant de passer à l'argument suivant.

2. Une argumentation convaincante

Logique, le raisonnement se doit aussi d’être convaincant de par les arguments ou les hypothèses qu’il avance.

- Chaque argument devra être appuyé d’exemples ou de citations tirées de textes étudiés ou de critiques.

- citations tirées des textes étudiés = exemples qui servent à illustrer « comment ça marche »

- citations de critiques = propos extérieurs qui viennent appuyer vos arguments, ou vous permettent de soulever d'autres problématiques.

- Les citations doivent rester assez courtes (pas plus de 10 lignes si possible) pour avoir plus d'impact.

- Situer les citations dans le cadre de l'intrigue peut aider le lecteur à mieux suivre le raisonnement (au moment où..., lors de l'épisode du..., dans sa lettre à...)

Plutôt que d’utiliser une phrase maladroite telle que : « Un passage qui démontre... est celui-ci :... » ou « Il est dit à la page... que... », on dira plutôt :

- [...], ainsi qu'en témoigne la description/remarque/didascalie suivante : [...].

- C'est en ces termes que le narrateur / le personnage / l'auteur s'exprime : [...].

- On se souviendra par exemple des propos de X : [...].

- Dans certains cas, il est préférable d’expliquer (brièvement) en quoi la citation est significative : en précisant son rapport avec l’idée développée, en soulignant les procédés rhétoriques utilisés ou l’effet de sens produit, etc. Il faut cependant faire attention de ne pas paraphraser la citation.

- On s’assurera que les citations sont exactes (à la ponctuation près) : il ne faudrait pas changer le sens du passage ou donner l'impression que l'auteur a commis des fautes ?

- Une démonstration ne se fait pas uniquement à partir d'exemples et de citations !

On évitera donc de faire une longue liste d'exemples ou de citations pour prouver ce que l’on avance (la manifestation d'un thème...) : on les organisera de manière à faire ressortir ce qu'elles ont en commun (fonction, nature...) et à présenter différentes facettes du sujet.

- Comme dans toute argumentation, il faut prévenir les critiques qui pourraient être faites (contre-arguments), c’est-à-dire montrer que l’on est conscient des autres arguments qui pourraient être avancés.

- en utilisant la concession

Certes, d'aucuns verront dans ce personnage..., mais ne pourrait-on pas aussi y voir...

Pour pouvoir répondre avec certitude à cette question, il nous faudrait bien sûr entreprendre une recherche beaucoup plus poussée de... Mais vu les limites imposées par cette étude...

CONCLUSION

1. Synthèse

Avant d’arriver à la conclusion à proprement parler, on fera une synthèse de ce que l’on a tenté de montrer dans le corps de la dissertation. Comme toute synthèse elle doit être concise et ne pas reprendre mot pour mot ce qui a été dit dans chacune des parties du développement.

2. Conclusion

Il faut ensuite tenter de tirer une conclusion de cette synthèse, c’est-à-dire tenter de répondre à la problématique / aux questions posées (directement ou indirectement) dans l’introduction. La conclusion ne peut donc pas reprendre mot pour mot l’introduction.

Il ne faut pas être trop catégorique (il vaut parfois mieux être prudent) ; on utilisera donc des formules du genre :

- Ne faut-il donc pas voir avant tout dans ce personnage... ?

- L'auteur aurait-il ainsi tenté de montrer que... ?

- Faut-il alors en déduire que... ?

Il est souvent intéressant de finir en ouvrant le sujet et en montrant que cette réflexion soulève aussi d'autres questions/problématiques tout aussi importantes.

- Cette étude n'est pas sans soulever un certain nombre de questions...

Pourquoi ne pas conclure sur une citation pertinente qui ouvre le sujet mais ajoute aussi une touche d’humour ?

RAPPELS

- On peut parler de l'intrigue au présent :

- Gertrude est une femme qui...

- Le colonel Chabert éprouve encore quelque sentiment pour sa femme...

-

Il faut garder ses distances par rapport au texte et à l'intrigue.

- On montre « comment ça marche » dans le roman / la pièce : on ne raconte pas l’intrigue !

- On ne peut pas juger les personnages et leurs actions : ce ne sont pas de vraies personnes, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent a été décidé par l'auteur.

- On préférera utiliser un style impersonnel

>> en utilisant Nous ou On pour exposer sa démarche :

Nous allons, dans un premier temps...

>> en évitant, dans le cadre de l'analyse, « Selon nous/moi... », « À notre/mon avis... », « Je pense que... », et en utilisant plutôt les expressions impersonnelles :

Il importe de souligner que... / Il semblerait que... / Tout porte à croire que...

Plagiat

Le respect de la propriété intellectuelle et de la vérité interdit que l'on fasse passer pour sien, fût-ce par omission, un travail que l'on n'a pas accompli ou des propos qui appartiennent à d’autres. Il faut donc identifier les sources des idées et des expressions utilisées dans une dissertation :

>> les citations d'auteurs seront signalées par des guillemets ;

>> si elles sont modifiées légèrement, fût-ce par la mise en évidence de certains mots, on le signalera (par exemple au moyen des mots « nous soulignons » ) ;

>> les commentaires qui suivent de près un texte ou les passages qui sont de simples adaptations doivent être signalés comme tels (« nous suivons ici les idées de X, en les adaptant à notre contexte ») ;

>> les traductions mentionneront leur auteur, qui peut être l'étudiant lui-même.

|